LE ORIGINI

I Piceni, un antico popolo che ha segnato la storia tra il IX e il III secolo a.C., sono stati il cuore pulsante della cultura che ha animato i territori delle Marche e una parte dell’Abruzzo. I Piceni furono influenzati dagli scambi con gli Etruschi, che portarono un’orientalizzazione della cultura e della società soprattutto nelle città di Fabriano, Pitino di San Severino e Taverne di Serravalle. Nonostante le influenze greche, etrusche ed orientali, lo stile piceno è rimasto originale.

Nel 1930, sul Monte Penna di Pitino, sono stati individuati i primi resti di una necropoli picena risalente al VII secolo, dove sono stati trovati reperti, tra cui dischi in corazza, protezioni per il busto sulle quali sono state rappresentate alcune forme geometriche e di animali. All’interno di tombe picene sono stati recuperati vari tipi di vasi: anfore, dolii, olle e vasellame ceramico.

La seconda necropoli, risalente al V secolo è stata scoperta a Frustellano, mentre in località Ponte di Pitino è emerso un tratto di via urbana rinvenuta nel 1989 e visibile ancora oggi nei suoi basoli e nelle parti di crepidine, testimoni di un passato ricco e glorioso.

Oggi questi reperti sono custoditi nel Museo Archeologico “G. Moretti” di San Severino Marche dove corredi funerari composti da statuette di Marte, schinieri, elmi in bronzo, pomelli in avorio sono alcuni degli oggetti esposti della collezione museale capaci di farci immaginare come poteva essere la vita quotidiana picena parlandoci di un popolo che ha lasciato un’impronta indelebile in questa terra.

la città romana di septempeda

L’antica città romana di Septempeda, ha origini antichissime che risalgono al III secolo a.C. con la conquista romana del Picenum avvenuta nel 268 a.C. Situata nella vallata del fiume Potenza, era un punto di sosta lungo la via Flaminia Prolaquense. Collegata con altre vie importanti come la Salaria Gallica e la Salaria, aveva un ruolo strategico nell’antichità.

In origine Septempeda era un “Oppidum”, ovvero un presidio fortificato. Successivamente, si trasformò in “Conciliabulum”, un luogo pubblico dove si svolgevano mercati, feste religiose e scambi commerciali, fungendo da centro per la divulgazione delle leggi da parte dei magistrati.

Intorno alla prima metà del I secolo a.C. divenne un “municipium” trasformandosi in una vera e propria città romana.

La Via Flaminia Prolaquense costituiva la via principale della città (decumanus maximus), dividendo lo spazio urbano in due aree: una pianeggiante a sud e una in declivio a nord. La città era circondata da mura in blocchi di arenaria con un percorso pseudo-ovale adattato al pendio. Oggi sono parzialmente visibili solo le porte ad est.

In età repubblicana, nella stessa zona si trovava probabilmente un santuario dedicato alla dea Feronia, come suggerito da un’iscrizione.

Dopo le incursioni dei Goti, nel 545 d.C. gli abitanti di Septempeda abbandonarono la città per rifugiarsi sulla cima del Monte Nero.

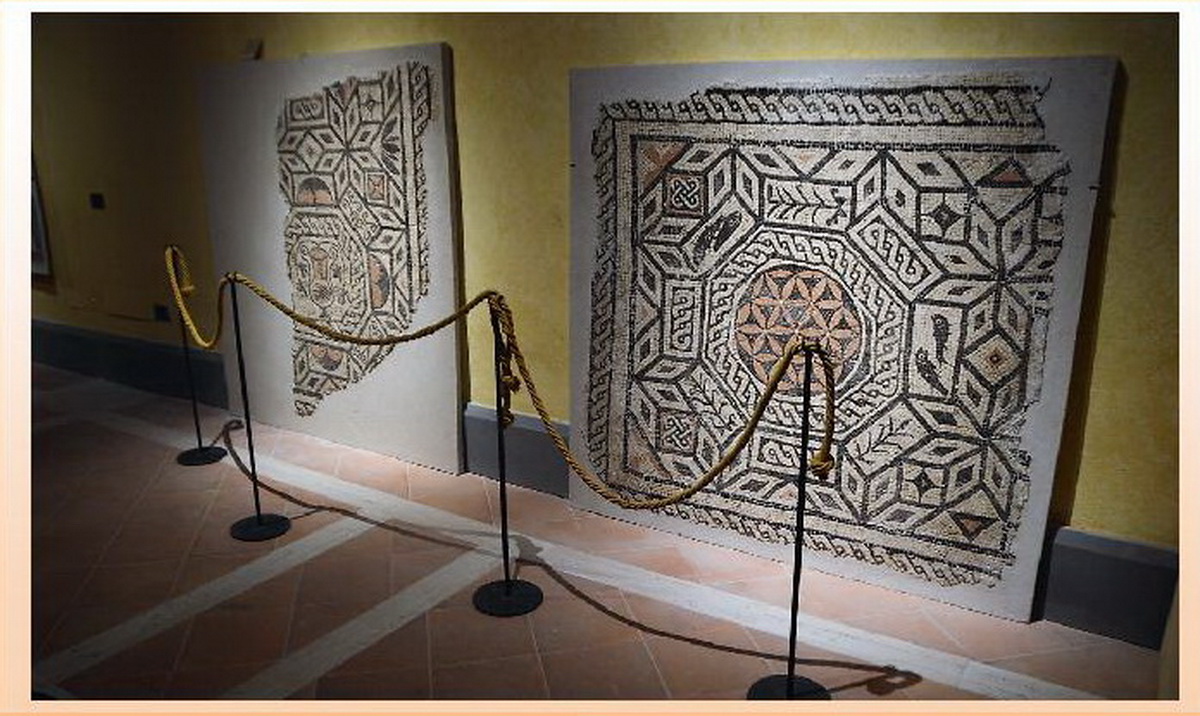

I resti dell’antica città romana di Septempeda sono visibili nei pressi della Chiesa della Pieve dove sono stati individuati resti di due domus imperiali, con quattro pavimenti musivi risalenti tra la fine dell’età repubblicana e il II secolo d.C.

dal medioevo al rinascimento

Un primo documento che attesta la nascita di un primo nucleo urbano a San Severino risale al 944, anno di fondazione dell’antica cattedrale.

Nel 1170 la città nasce come libero comune tracciando il proprio destino tra lotte e conquiste.

Nel corso del Duecento la città si allargò fino all’estensione odierna in seguito alle guerre intercorse tra guelfi e ghibellini sia per il dominio delle contrade sia per il possesso dei castelli circostanti di Aliforni, Isola ed Elcito, di cui oggi rimangono solo antiche rovine.

Nel Trecento, San Severino fu governata dagli Smeducci, signori di San Severino che dominarono la città fino agli inizi del XV secolo e che svolsero anche un ruolo di mecenati favorendo il periodo di massima fioritura artistica della città. Nel dicembre 1433, il capitano di ventura Francesco Sforza, entrò a San Severino deciso a costituire un suo Stato nella Marca. Dopo diversi tentativi non riusciti di restauro dell’antica signoria, nel 1445 Francesco Sforza lasciò la Marca e San Severino tornò nelle mani della S. Sede.

Nel 1586, San Severino ottenne da papa Sisto V il titolo di diocesi. Nel XVI secolo, il centro abitato si spostò sempre più verso il fondovalle. Numerosi palazzi nobiliari furono edificati intorno alla grande piazza del mercato, oggi Piazza del Popolo.

Al Cinquecento risalgono i due grandi santuari della Madonna del Glorioso e quello della Madonna dei Lumi sulle pendici del Monte Nero.

verso la modernità

Nel Seicento, nelle Marche vi erano solo 9 teatri. Nel Settecento si assiste ad un fiorire di una nuova civiltà dei teatri con la costruzione di 25 nuovi teatri in diversi centri della regione, tra cui Macerata, Ancona, Jesi, Osimo, Fermo e Tolentino.

San Severino Marche, dichiarata da Papa Sisto V come città vescovile, emerge grazie sia all’intensa attività culturale e artistica di pittori, medici, artisti e letterati che alla fondazione di due centri di divulgazione della cultura: l’Accademia dei Conferenti della Florida e l’Accademia degli Agitati istituita nel 1657.

Nel corso del Settecento, a San Severino Marche nasce l’esigenza di costruire uno spazio teatrale come centro di intrattenimento e diletto per la città, da edificare nella piazza del mercato, oggi Piazza del Popolo.

Il primo “teatro dei Condomini” venne inaugurato il 18 settembre 1747 su progetto dell’architetto Domenico Bianconi. A partire dalla metà del secolo fino a tutto l’Ottocento, il teatro ospitò numerose rappresentazioni e spettacoli.

In seguito a minacce d’incendio, venne decisa la chiusura del teatro e l’incarico della costruzione di un nuovo teatro venne affidato all’architetto neoclassico Ireneo Aleandri nel 1823 realizzando l’attuale Teatro Feronia.